Conférence

Hugues Fontenas, conférence dans le cadre du cycle “un dimanche, une œuvre”, autour de l’œuvre de Didier Marcel, “sans titre”de 1999 ; Centre Pompidou, février 2006.

Notes

[i] Vincent Scully, American Architecture and Urbanism, New York, Praeger, 1969, pp. 198-200.

[ii] in John Peter, The oral history of modern architecture, New York, Abrams, 1994, p. 201.

[iii] in Aline Saarinen, 1962, p. 10.

[iv] in Aline B. Saarinen (ed.), Eero Saarinen on his Works, New Haven, Yale University Press, 1962, p. 16.

[v] Henry-Russell Hitchcock, “L’architecture”, in Jean Cassou (dir.), 50 ans d’art aux Etats-Unis, catalogue de l’exposition, Paris, Musée national d’art moderne, 1955, pp. 63-64.

[vi] in Axel Menges, Architecture of Skidmore, Owings & Merrill, 1963-1973, New York, 1973, p. 8.

[vii] Cette manière d’assurer la consistance, à partir du profil triangulaire des éléments verticaux surgissant tout droit de la base surbaissée de l’édifice susciteront également des critiques. Celle de Philip Johnson, qui détestait ce bâtiment, fut l’une des plus radicale ; voir “Philip Johnson” in, John C. Cook, Heinrich Klotz, Questions aux architectes, Liège, Mardaga, 1974, pp. 21-25.

[viii] William Dudley Hunt Jr., The Contemporary Curtain Wall: its design, fabrication and erection, New York, F. W. Dodge, 1958, p. 11.

[ix] William Dudley Hunt Jr., The Contemporary Curtain Wall: its design, fabrication and erection, New York, F. W. Dodge, 1958, p. 35.

[x] William Dudley Hunt Jr., The Contemporary Curtain Wall: its design, fabrication and erection, New York, F. W. Dodge, 1958, pp. 403-404.

[xi] Rolf Schaal, Curtain Walls, Design Manual, New York, Reinhold, 1962, pp. 242-244.

[xii] L’Architecture d’Aujourd’hui, N° 59, avril 1955, p. XV.

[xiii] Richard Pommer, “The Idea of “Idea as Model””, in Idea as Model, IAUS catalogue 3, New York, Rizzoli, 1981, p. 3.

Façades modèles

2006

Dans son livre qui parait en 1969 sur “L’architecture et l’urbanisme américains”, l’historien de l’architecture Vincent Scully consacre six pages au travail de l’agence d’Eero Saarinen. Saarinen (1910-1961), fut un architecte à la carrière personnelle aussi courte que productive et médiatique. Créant sa propre agence en 1950, après la mort de son père avec lequel il était associé depuis 1941, il conçut ou réalisa en une dizaine d’années toutes sortes de bâtiments : immeubles de bureaux, centres de recherches, résidences universitaires, auditorium, chapelles, aéroports, bâtiments institutionnels… Après avoir présenté les principaux projets de l’architecte qui fut parmi les plus reconnus des années 1950, Scully conclut avec les remarques suivantes :

“Les bâtiments de Saarinen sont les emballages les plus populaires de leur temps et une image révélatrice de celui-ci. A travers ces bâtiments, se manifeste le fort penchant américain pour des solutions simplistes et, dans ce cas, spectaculaires – toutefois, je considère comme une belle exception le bâtiment de John Deere à Moline, joliment inscrit dans son site et détaillé avec éloquence. Mais la plupart des autres bâtiments donnent l’impression d’avoir été dessinés sous la forme de maquettes pour de théâtrales présentations lors de réunions de conseils d’administration et de n’avoir jamais été détaillés au-delà de ce point de telle manière que, quelle que soit leur taille réelle, leur échelle ne révèle aucune connexion avec un usage humain et reste celle de petits objets qui auraient grandi de façon effrayante. L’effet obtenu, qui est encore plus évident dans les projets tardifs et ceux produits par l’agence de Saarinen après sa mort, est celui d’un équilibre des masses arbitraire et d’une impression de désorientation. Ces bâtiments développent une qualité à la fois cruellement inhumaine et triviale, comme s’il avaient été dessinés par le chef-adjoint du personnel. La schématisation expéditive s’accentue, de même que la violence volontaire de la structure, la complète abstraction de l’échelle et le caractère de science-fiction de l’apparence.”[i]

La critique de Scully s’applique notamment au seul gratte-ciel conçu à partir de 1960 par Saarinen, le siège de la CBS (Columbia Broadcasting System) achevé en 1964 à New York.

Les critiques de Scully était en partie, non seulement justifiées mais revendiquées comme des objectifs et des qualités par Saarinen lui-même. Parlant des Américains, Saarinen déclarait en 1958 dans un entretien avec John Peter :

“Nous sommes un peuple plus ou moins cultivé dans d’autres choses, mais pour ce qui concerne l’architecture, nous sommes une nation de barbares. Je pense que vous avez besoin d’un impact fort pour être apprécié. Mais ce n’est pas tout, vous avez aussi besoin de cet impact fort pour vraiment parvenir à faire aboutir l’idée.”[ii]

Il précisait encore en 1959 :

“L’architecture doit avoir un fort impact émotionnel sur l’homme. Je suis arrivé à la conviction qu’une fois lancé, le concept du bâtiment doit être exagéré et sur-affirmé et répété dans chacune de ses parties, de telle manière qu’où que vous soyez, à l’intérieur ou à l’extérieur, la bâtiment chante la même chanson.”[iii]

Les objectifs de Saarinen par rapport au projet pour CBS étaient ainsi très clairs. En 1961, alors que le projet était encore en cours d’étude, il précisait :

“Je pense que j’ai maintenant un vrai bon schéma pour CBS. Le projet est la plus simple tour rectangulaire isolée et pure que l’on puisse concevoir. (…) Je pense que ce sera le plus simple énoncé de gratte-ciel à New York.”

“Il devrait aussi paraître permanent. Je pense que trop d’architectures modernes sont d’une apparence sans consistance. (…) Je voulais un bâtiment qui tiendrait fermement sur le terrain et qui monterait tout droit. Vos yeux devraient être conduits vers le haut pour appréhender la bâtiment comme un objet unitaire.”[iv]

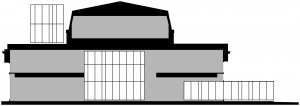

Pour Saarinen, la quête de simplicité, d’évidence et de “consistance” qui devait affirmer le bâtiment comme un “objet unitaire” et un “énoncé”, était une manière d’inscrire ce projet en réaction aux nombreux gratte-ciel qui avaient fait l’actualité architecturale de New York depuis la fin de la seconde guerre mondiale et avaient contribué à la définition des règles de l’apparence “moderne”. Au premier rang des bâtiments emblématiques de la décennie 1950 par rapport auxquels Saarinen voulait positionner le CBS, figuraient évidemment les deux célèbres gratte-ciel se faisant face au carrefour de Park Avenue et de la 54° rue : la Lever House réalisée entre 1949 et 1952 par l’agence SOM (Gordon Bunschaft architecte partenaire responsable) et le Seagram Building édifié par Ludwig Mies van der Rohe (avec Philip Johnson et Kahn & Jacobs architectes associés) entre 1954 et 1958. En envisageant un bâtiment tout droit, qui se dresserait d’un seul jet comme un objet isolé au centre de son terrain, Saarinen s’opposait évidemment aux choix de Mies van der Rohe : bâtiment tripartite dans son élévation (base, fût, sommet) placé très en retrait de l’alignement avec un véritable parvis en introduction. Par sa masse, sa solidité, sa “consistance”, le projet de CBS s’opposait évidemment aux façades majoritairement vitrées de Mies van der Rohe mais surtout à celles, bien plus lisses et légères, du bâtiment de SOM.

Ces trois bâtiments conçus par SOM, Mies van der Rohe et Saarinen sont réalisés sur une période d’une quinzaine d’années qui marque précisément l’apogée d’une certaine architecture “moderne” : celle du second “style international”.

Ce second “style international” qui triomphe et marque les décennies d’après guerre, aux Etats-Unis comme ailleurs, affiche à grande échelle et en bénéficiant d’une reconnaissance relativement élargie des dispositions d’une modernité à prétention universelle parfaitement identifiables. A l’inverse du premier “style international” identifié dans les années 20 et 30, dont il était le prolongement, ce second “style international” bénéficiait ainsi d’une large diffusion et suscitait les demandes : véritable architecture d’organisation, il correspondait en effet très bien à un certain esprit de l’époque.

En 1955, dans son texte d’introduction à la section architecture dans le catalogue de l’exposition “50 ans d’art aux Etats-Unis” qui se tient au Musée national d’art moderne de Paris, l’historien Henry Russel-Hitchcock, qui avait contribué à forger le terme de “style international” en 1932, remarquait :

“En ce milieu du XXème siècle, l’architecture aux Etats-Unis occupe, dans le monde, une position d’une importance toute particulière. A cet état de choses, deux facteurs entre tous ont contribué : d’une part, la production considérable due à la vague de prospérité de l’économie dirigée, et, d’autre part, l’activité incessantes de nombreux architectes, appartenant à plusieurs générations successives et dont les talents se montrent dignes des circonstances présentes. (…)

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de souligner le fait évident que l’architecture que nous avions coutume d’appeler “traditionnelle” est morte sinon enterrée. Il est permis de d’affirmer catégoriquement qu’il n’existe aucun domaine, actuellement, où ne soit en cours un travail vraiment moderne. (…)

A un moment donné, un style “international” d’architecture semblait étranger aux Américains parce que ses réalisations les plus importantes se trouvaient en Europe. Aujourd’hui, ce même style est aux yeux de nombreux Européens l’expression même de ce qu’ils admirent ou détestent le plus, selon les cas, aux Etats-Unis.” [v]

Et à la fin de cette période de triomphe de ce style international, l’historien Arthur Drexler reconnaissait en 1973, en introduction à un recueil des réalisations de l’agence SOM :

“Ce que l’on nomme l’architecture moderne a maintenant survécu à plus de bouleversements sociaux, transformé davantage l’environnement bâti et établit une hégémonie sur plus de cultures disparates que toute autre manifestation architecturale du monde occidental depuis l’Empire romain. Romain dans sa revendication à l’universalité, le style international, comme la science, est pratiqué et compris partout. Simplement, être chinois ou russe ou africain n’offre aucune excuse pour mal conduire (mismanaging) ses techniques et configurations. Il n’y a aucune autre manière de construire.” [vi]

Les trois gratte-ciel de Lever, Seagram et CBS appartiennent à trois étapes de l’affirmation triomphante de ce second “style international” et offrent à ce titre des divergences et des similitudes.

Les traits divergents portent évidemment sur les façades, sur l’apparence et la matérialité de l’objet architectural fini. Pour ce qui est des caractères convergeant, le plus intéressant concerne l’organisation générale de l’édifice qui se traduit notamment par le dessin des plans des étages.

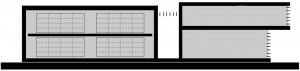

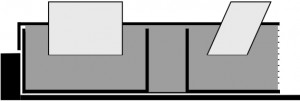

Le plan de la tour CBS est remarquable d’un point de vue très précis : il est d’une banalité exemplaire. A quelques très minces détails près, il pourrait être confondu avec les plans de quantité d’autres tours de bureaux construites à partir de cette période : un noyau central contient les circulations verticales (escaliers ascenseurs), les gaines de distribution verticale des fluides et des pièces de service (sanitaires) ; autour s’étend en anneau un plateau profond dégagé autant que possible de tout élément de structure ; enfin, ceinturant ce plateau, se déploie une pellicule de façade.

C’est donc uniquement sur cette dernière et finale enveloppe, celle qui donne l’apparence et la “consistance” de l’édifice pour reprendre l’objectif de Saarinen, que peuvent s’établir des distinctions. Pour le reste, toute tour de bureau offre une variation sur ce thème d’un noyau de circulation entouré d’un plateau neutre. Si les plans de la Lever House ou du Seagram Building sont bien des variations sur ce thème adaptées à quelques données du site, il est important de noter que le plan du CBS building offre comme un degré zéro de ce dispositif courant, notamment grâce au choix d’une implantation isolée de la tour. Dans sa recherche de simplicité efficace, Saarinen parvient ici à établir comme un modèle de banalité. Ce n’est donc pas avec le plan ou l’organisation générale lisible en coupe (un niveau RdC abritant le hall sans distinction, des étages techniques non différenciés) que Saarinen entend apporter à ce gratte-ciel sa distinction particulière, si ce n’est par clarté d’un énoncé non seulement simple mais, d’une certaine manière, plus qualitativement banal. Le caractère distinctif essentiel réside dans l’épaisseur de la façade, celle-là même qui est le principal objet de la maquette du projet. Le profil particulier et totalement régulier de la façade avec ces larges colonnes de plan triangulaire revêtues de granit, sa faible proportion de vitrage teinté doit à lui seul distinguer l’édifice, assurer sa “consistance”. [vii]

La question de la banalité du plan n’est pas accessoire et signe la modernité particulière du second “style international” à partir de la fin des années 40. Ce second “style international” est l’héritier direct et victorieux des premiers courants internationalistes revendiqués en Europe dès le milieu des années 20 et officialisé comme “style” en 1932 en deux événements célèbres : l’exposition du MoMA (Modern Architecture. International Exhibition, qui ouvre en janvier 1932 et voyage ensuite dans différentes villes des Etats-Unis) et le livre signé par Philip Johnson et Henry-Russell Hitchcock : The International Style: Architecture Since 1922 (New York, Norton, 1932, réédité en 1966 et 1995).

La reconnaissance de ces courants puis de ce “style international” représentent, selon les critères de l’histoire orthodoxe de l’architecture moderniste et de la mythologie du “mouvement moderne”, l’expérience d’une certaine conquête de liberté.

Pour préciser la nature, toujours extrêmement ambiguë, de cette liberté espérée, on peut se référer à quelques textes essentiels des années 20 comme celui, fameux, que Le Corbusier rédige en 1926 et dans lequel il énonce ce qu’il considère comme “Les 5 points d’une architecture nouvelle”.

Parmi ces “5 points” énoncés par Le Corbusier (les pilotis, les toits-jardins, le plan libre, la fenêtre en longueur et la façade libre), deux doivent plus particulièrement retenir l’attention au regard des développements du second “style international” aux Etats-Unis : le plan libre et la façade libre.

Les deux sont liés et sont directement issus de changements techniques qui ont affecté la façon de construire les grands bâtiments depuis la fin du XIX° siècle. Ces changements techniques, perçus encore comme éléments véritablement libérateurs dans la pensée moderniste des années 20, devaient produire un changement esthétique considérable, ouvrir les voies d’un renouvellement de l’expression architecturale. Associées avec certaines des conceptions les plus ouvertes du fonctionnalisme, ces libertés du plan et de la façade devaient bien s’associer pour renouveler les dispositifs fondamentaux de l’architecture, de sa perception, de son apparence. Selon ses défenseurs, le premier ”style international” se construisait notamment contre les visions les plus restrictives du fonctionnalisme européen (notamment celles associées à l’idée d’une nouvelle objectivité ou aux recherche anti-esthétique) et en faveur d’une liberté d’expression plus grande avec un renouvellement esthétique complet.

Ce qui est particulièrement remarquable dans le “second style international” des années 1950-1960, est qu’il soit ce “style” d’une modernité à la fois diffuse et protéiforme (il est y possible d’associer des bâtiments aussi différents que Lever, CBS ou Seagram) qui constitue l’aboutissement à grande échelle et la concrétisation sûre d’elle-même de l’idéologie de la conquête d’une liberté (du plan, de la façade…) espérée, mais jamais tout à fait assurée, dans les années 20.

Pour l’architecture moderne du second “style international”, les programmes commerciaux, et notamment ceux des gratte-ciel d’affaires, des sièges sociaux emblématiques de la puissance et de la réussite économique des grandes sociétés américaines, permettent plus que d’autres d’aboutir ces idéaux modernistes de deux manières caractéristiques : à la stricte uniformité de plans presque interchangeables répondra la diversité monotone des façades.

Pour ce qui est du plan, la période des années 1945-1955 est celle de la mise au point de ce type de plan du grand immeuble commercial qui deviendra quasi définitif et universel. Le travail architectural de la liberté du plan consiste désormais à respecter à la lettre le principe d’organisation du noyau central entouré par sa ceinture de plateau libre. Cette disposition s’impose non seulement pour les immeubles de bureaux mais aussi pour tous les autres programme aussi bien commerciaux (hôtels) que résidentiels.

Concrètement, ceci signifie que, très rapidement au cours de la période 1945-1955, la conception d’ensemble de ces immeubles commerciaux représentatifs de la modernité universelle ne font plus vraiment l’objet d’un travail d’expression architectural correspondant à un choix d’organisation. La liberté promise a été comme épuisée. La disposition des étages courants, destinés à être superposés presque indéfiniment, est connue d’avance et doit simplement être ajustée. Pour ce type de travail d’ajustement, des firmes d’architecture spécialisées, la plupart entraînées aux principes d’organisation à grande échelle grâce aux programmes de l’industrie de guerre au début des années 40, se distinguent rapidement.

En fait, pour les architectes qui espéraient encore exprimer de manière architecturale et formelle la liberté moderne, dans la lignée des avant-gardes des années 20, les champs d’intervention étaient alors très précisément délimités. Il y avait d’abord ce qui était de part et d’autre de la masse des étages courants : la base de l’édifice avec le hall ; son sommet avec les niveaux techniques. Il y avait enfin cette enveloppe autour de la masse de plateaux identiques et équivalents d’un bâtiment à l’autre : la façade.

Cette liberté d’expression sur la façade n’était évidemment pas neutre pour les grands immeubles commerciaux conçus, par leur commanditaires, comme objets publicitaires et affirmation de l’image identitaire de l’entreprise. Mais cette dimension publicitaire de l’esthétique résiduelle, du point de vue de l’organisation, de l’enveloppe serait rapidement transposé à tout autre programme, y compris celui de la maison. Dans cette optique d’une modernité universelle, la façade de l’immeuble moderne, maison, hôtel ou bureau, serait une autre enveloppe publicitaire qui afficherait indifféremment une image de marque d’entreprise ou un style de vie individuel.

Pour cette modernité architecturale à prétention universelle des années 1950 et 1960, les façades libres revêtent donc une importance particulière puisqu’elles sont, en quelque sorte, l’essence de l’expression architecturale du temps. Elles constituent un champs d’expression qui n’est celui du seul ajustement, sinon celui de l’ajustement de détails…

Il faut oublier un moment cette dimension publicitaire pourtant considérable pour s’intéresser à la construction, c’est à dire à la matérialité de la façade qui pose problème à Scully comme à Saarinen (du point de vue de l’échelle ou de la matérialité / consistance).

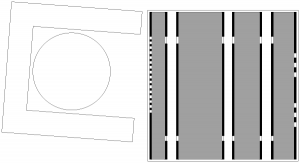

Pour les grands immeubles, et notamment pour les gratte-ciel, ces façades se réalisent généralement sur le principe du mur rideau : une paroi-enveloppe libérée de toute fonction structurelle désormais assurée par des éléments distincts, le plus souvent des poteaux ou des maçonneries perpendiculaires aux façades.

Au cours des années 50 et 60 trois types de façades rideaux vont s’opposer et se succéder dans la définition esthétique du grand immeuble moderne :

-la peau mince (thin skin) ;

-la grille articulée associant éléments structurels et remplissages légers ;

-l’enveloppe épaisse à connotation de plus en plus sculpturale.

Les façades qualifiées de peau mince qui se développent d’abord sont héritées des travaux de Le Corbusier dans les années 20 et 30 (façades de l’immeuble de l’armée du salut ou du pavillon Suisse à la Cité universitaire de Paris). La façade de la Lever House ou du siège de l’ONU sont les plus significatives réalisations de ce type au début des années 1950 à New York.

L’enveloppe articulée qui exprime une hiérarchie des éléments de la construction (ossature principale, ossature secondaire, menuiseries, remplissages opaques ou vitrés) correspond aux travaux développés par Mies van der Rohe à partir de son installation aux Etats-Unis. La façade du Seagram Building en est peut-être l’exemple le plus abouti, celui qui se constituera en modèle du genre.

Le troisième type correspond à ce que la critique architecturale moderniste la plus orthodoxe considère très vite comme une “dérive formaliste”, venant épaissir des éléments constitutifs de la façade au-delà des nécessités les plus immédiates de la construction pour contribuer à une expression architecturale au caractère plus monumental. Les parcours de Philip Johnson ou de Eero Saarinen au cours des années 1950 sont très caractéristiques de cette évolution vers plus de “formalisme”. La façade dessinée par Eero Saarinen pour l’ambassade des Etats-Unis à Londres (1955-1960) appartient ainsi à ce dernier type.

Au-delà des types “stylistiques”, ce qui apparaît très vite lorsque l’on s’intéresse à la manière dont ces façades rideaux sont constituées, c’est la nécessité de considérer deux échelles opposées : le plus grand, la masse totale de l’édifice comme objet, représentée au mieux par la maquette du projet, doit être rapprochée de l’accumulation de tous les détails constructifs minuscules qui permettent de constituer cette façade rideau comme assemblage.

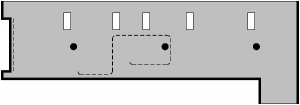

Ainsi, de manière très significative, dans le catalogue de l’exposition “Buildings for Business and Government” qui se tient au MoMA en 1957 et qui présente le Seagram Building alors inachevé, les façades sont représentées par deux types de maquettes : maquette de l’objet complet ; maquette du détail de principe d’assemblage des éléments de façade.

L’insistance obsessionnelle pour les détails constructifs est d’ailleurs un des traits distinctifs du second “style international” par rapport au premier.

Pour le second “style international”, cette importance architecturale des murs-rideaux reposant sur la mise au point de détails constructifs de très petite échelle concentrant l’essentiel du dispositif esthétique, se lit à travers un ensemble de publications singulier. Au cours des années 1950 et 1960, se multiplient les publications de manuels pratiques d’architecture consacrés à toutes sortes de sujets délimités (types programmatiques, aspects techniques…). Ces manuels destinés aux professionnels pour les aider dans leurs démarches de conception paraissent principalement en Allemagne et aux Etats-Unis. Ces deux pays sont proches à la fois par le fort volume de construction et par un intérêt pour les principes d’organisation. Dans leur forme et leur esprit, ces manuels sont les héritiers directs des théories et recherches de certaines avant-gardes rationalistes des années 20.

Sur une période d’une douzaine d’années, un grand nombre d’ouvrages sont ainsi consacrés uniquement à la question du mur-rideau :

1955 . James Marston Fitch, The Curtain Wall, 1955.

1956 . Franz Hart, Skelettbauten, Munich, Georg D.W. Callwey, 1956.

1957 . Edward Mills, Curtain Walling, Londres, 1957.

1958 . William Dudley Hunt Jr., The Contemporary Curtain Wall: its design, fabrication and erection, New York, F. W. Dodge, 1958.

1961 . Rolf Schaal, Vorhang Wände, Munich, Georg D.W. Callwey, 1961.

1962 . Rolf Schaal, Curtain Walls, Design Manual, New York, Reinhold, 1962.

1965 .Konrad Gatz (dir.), Aussenwandkonstruktionen, Munich, Georg D.W. Callwey, 1965.

1967 . Konrad Gatz (dir.), Curtain Wall Construction, New York, Frederick A. Praeger, 1967.

En fait, d’autres manuels consacrés à certains programmes commerciaux, et notamment aux bureaux contiennent également de très importants chapitres entièrement dédiés à la question des façades et des murs-rideaux. Ainsi, parmi beaucoup d’autres le livre de Jürgen Joedicke, Bürobauten, publié d’abord en Allemagne (Stuttgart, Verlag Gerd Hatje, 1959) et traduit rapidement et avec quelques adaptations aux Etats-Unis sous le titre Office Buildings (New York, Frederick A. Praeger, 1962).

William Dudley Hunt Jr, auteur en 1958 du livre The Contemporary Curtain Wall: its design, fabrication and erection, résume ainsi l’histoire du mur-rideau :

“Le développement du nouveau type de mur, une fois entrepris, s’effectua à marche extrêmement rapide, dans un effort pour rattraper le temps perdu. Presque tout architecte ayant la moindre importance dans l’architecture contemporaine adopta les nouveaux murs d’un seul coup, donnant une impulsion au mouvement. Rapidement une grand nombre de fabricants s’intéressèrent à ce secteur, certains par stratégie, d’autres en dépit d’eux mêmes. C’était comme si, en l’espace d’une nuit, chaque architecte avait eu un projet de mur-rideau sur sa planche et chaque fabricant un produit à proposer sur ce nouveau marché. De nombreux murs-rideaux furent érigés. Certains chantiers bénéficièrent d’importantes quantités de publicités gratuites (un promoteur admit rapidement qu’il utilisait les murs-rideaux principalement dans ce but). Quelques murs-rideaux échouèrent (de manière spectaculaire dans certains cas). Un certain nombre de fournisseurs firent faillite (pour un qui disparaissait il semblait qu’une douzaine d’autres surgissaient à sa place). La scène dans son ensemble était d’une confusion débridée.”

(William Dudley Hunt Jr., The Contemporary Curtain Wall: its design, fabrication and erection, New York, F. W. Dodge, 1958, pp. V-VI).

Cette “confusion débridée” est précisément ce que ces manuels cherchent à canaliser et clarifier. Ce qui caractérise ces ouvrages est la profusion de dessins et photographies de détails sur les sujets les plus précis : épaisseur des menuiseries, des joints, des vitrages, des raccords… Le tout accompagné d’une littérature technique descriptive abordant chaque question constructive, depuis les aspects matériels jusqu’aux aspects financiers.

Deux grands types techniques de murs-rideaux sont d’abord confrontés dans les premiers manuels : les murs rideaux en grilles et ceux en panneaux minces.

L’obsession du détail et la profusion des exemples internationaux proposant des variations, parfois infimes, sur les solutions techniques et esthétiques sont donc des caractéristiques majeures de cette littérature. La nature du texte, à la fois ennuyeux et répétitif (d’un chapitre à l’autre ou d’un manuel à l’autre) est l’autre trait dominant.

Il faut donc accorder une grande importance à cette expression par la répétition et la profusion de détails. Certains exemples sont repris d’un ouvrage à l’autre mais présentent des variations intéressantes. Malgré la précision apparente des dessins fournis, les détails, redessinés pour les besoins de la publication, présentent souvent d’infimes variations d’un manuel à l’autre.

Mais le plus singulier est l’absence, quasi générale, de considération esthétique : il n’est jamais ouvertement question de l’apparence architecturale.

Ainsi dans la conclusion du texte d’introduction du livre de William Dudley Hunt Jr. consacré au futur du mur-rideau, les caractères du “mur-rideau idéal” sont résumées dans un tableau comprenant 22 critères. L’”apparence” est le 20ème critère (avant l’entretien et le prix) et après le poids, l’isolement, le contrôle de moisissure, la ventilation, la manutention, etc.

Et pour ce qui est l’apparence de ce “mur-rideau idéal”, il est simplement noté :

“Pas d’ondulation, pas trop réfléchissant, grande variété de textures et couleurs, autonettoyant, attractivité générale.” [viii]

Et dans le chapitre consacré aux “Fonctions” du mur-rideau, William Dudley Hunt Jr. énonce six fonctions principales (dans l’ordre : “protection contre les précipitations”, “protection contre le vent”, “protection contre le feu”, “protection contre la température”, “contrôle de la condensation”, “réservations pour la lumière et la vue”) ainsi que des “fonctions autres” regroupées dans un tableau de 17 entrées. L’”apparence esthétique” constitue le 16ème et avant-dernier point de ces “fonctions autres”, juste avant “Conservatisme et conventionalité du client.” [ix]

Dans la conclusion de son livre, William Dudley Hunt Jr., note finalement, dès 1958 :

“De nombreux architectes qui ont résisté aux murs nouveaux viendront éventuellement y “voir de plus près”, et le vaste nombre de bâtiments “qui se ressemblent” sera grandement augmenté par d’autres du même genre. Un grand nombre de bâtiments différeront les uns des autres seulement par leur couleur, la qualité de leur surface et la minceur relative des éléments de menuiseries horizontaux et verticaux. De tout côté on entendra les plaintes sur toute l’architecture devenant médiocrité.

L’exigence pour plus de variété dans le design et l’apparence continuera à être entendue d’un côté ; de l’autre côté, des voix tout aussi exigeantes s’élèveront en faveur d’une plus grande standardisation. Les deux retiendront l’attention d’industriels soucieux d’obtenir de plus larges parts du travail disponible.” [x]

La monotonie est donc rapidement l’un des caractères qui semblent le plus retenir l’attention quant à l’esthétique de ces grands immeubles modernes représentatifs du second “style international”. D’ailleurs, en mai 1959, la très active critique d’architecture Ada Louise Huxtable publie dans, la revue professionnelle américaine Architectural Forum un article au titre sans équivoque : “The Monotonous Curtain Wall”.

Ce caractère monotone sera peut-être le plus immédiatement perceptible et celui sur lequel s’appuiera une grande part de la première critique “post-moderne” des courants modernistes.

Mais d’un autre côté, certains craignent dès les années 1950, la dérive décorative du modernisme susceptible de mettre en péril les fondements de celui-ci.

Ainsi, dans la conclusion à caractère prospectif de son livre de 1961 (traduit en américain en 1962) sur les Murs-rideaux, Rolf Schaal note :

“Considéré dans son ensemble, un mur-rideau proprement construit offre un grand nombre de possibilités de projet intéressantes. Différents effets peuvent être obtenus en jouant sur la ratio de surfaces solides à transparentes, en choisissant différents traitements de surfaces et en contrôlant la proportion de la grille. Ainsi, il est parfaitement possible d’éviter le poids courant de la monotonie sans avoir recours à des décorations forcées et sans garantie. La plus grande menace pour le mur-rideau moderne est la tendance à oublier sa vrai fonction, celle d’une peau légère, non porteuse, et de le traiter comme un ornement superficiel. Dans la construction par grille, des effets arbitraires sont déjà pratiqués en sur dimensionnant les éléments de la grille, en la disloquant volontairement, jusqu’à ce qu’elle cesse d’avoir la moindre relation avec l’ossature structurelle ou les exigences du bâtiment, en brisant des surfaces sans aucune raison et, finalement, en faisant un usage exagéré des couleurs. La façade est transformée en un motif géométrique, drapé autour du bâtiment comme un tapis. Ceci est la cause de la plupart des plaintes sur la monotonie. Celles-ci sont dirigées non contre les grilles bien proportionnées et clairement articulées, mais contre ces surfaces tristes constituées par la répétition sans fin d’une surface conçue de façon absurde.” [xi]

C’est précisément cette voie rejetée par Schaal que prend Saarinen avec ses bâtiment sur-dessinés qui s’identifient si facilement à des objets démesurément agrandis selon Vincent Scully.

Cette “dérive” esthétique décriée par certains partisans d’un modernisme plus attaché à sa définition esthétique rationaliste issue des années 20, va accentuer un des aspects esthétiques majeurs du mur-rideau du grand immeuble moderne, indépendant de sa monotonie : la difficulté d’évaluer la taille réelle du bâtiment, son échelle.

Ce courant qui conçoit de façon plus “formaliste” ou “sculpturale” le mur-rideau moderne correspond à la généralisation du troisième type de système constructif qui s’imposa après la grille et les panneaux légers : la construction par panneaux préfabriqués lourds, notamment à partir d’éléments en béton utilisant toutes sortes d’agrégats et traitements de surfaces de manière à obtenir des matières et impressions variées.

De manière très significative, le livre de Konrad Gatz, Curtain Wall Construction, qui parait tardivement en 1967 (New York, Frederick A. Praeger, 1967) et est divisé en chapitre organisé par type de construction du mur-rideau, place en premier la construction par “éléments de mur extérieur en béton préfabriqué”, avant le mur-rideau léger. Le Pan Am Building construit à New York au-dessus de Grand Central Station est représentatif de ce type de recherche esthétique (architectes : Walter Gropius, Pietro Belluschi et Emery Roth & Sons ; terminé en 1963).

A partir de la fin des années 1950, cette évolution dite “formaliste” du modernisme universel va donner naissance à des façades de plus en plus épaisses. Le travail de l’agence SOM est révélateur de cette évolution.

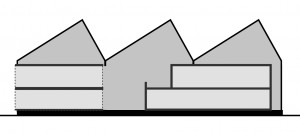

Dans le projet pour le siège de la Banque Lambert à Bruxelles (1958-1962), les éléments préfabriqués forment une boite épaisse, en partie structurelle, qui vient enchâsser un mur rideau vitré repoussé en arrière.

Pour le bâtiment de l’Hartford Fire Insurance Company à Chicago (1959-1961), la grille structurelle fortement affirmée et épaissie forme à chaque étage comme une sorte de galerie. Mais celle-ci, séparée de l’intérieur des bureaux par un mur-rideau vitré parfaitement étanche et dépourvue de tout garde-corps est inaccessible. Il est toutefois intéressant de voir introduit dans ce type de projet un élément traditionnel de l’architecture, plutôt associé à un usage domestique : le balcon, la terrasse, la galerie. Mais celle-ci est une sorte de fiction qui contribue effectivement à brouiller les pistes.

Dans la conception de la façade du bâtiment pour la John Hancock Mutual Life Insurance Company à New Orleans (1960-62), qui propose une galerie inaccessible sur le même modèle que l’immeuble de Chicago, l’ajout sur l’élévation d’un élément horizontal qui sert à protéger du soleil vient accentuer le caractère d’objet du bâtiment.

Enfin, dans le projet pour le Tenneco Building à Houston (vers 1963), la confusion sur une éventuelle échelle “domestique” et la présence de balcon avec garde-corps est complète. Le dessin de la façade pourrait faire penser à la présence d’un garde-corps alors qu’il s’agit au contraire d’un élément de protection solaire.

Pour ces dessins de façades épaisses, les influences de Le Corbusier ou de Terragni pourraient être évoquées dans un essai d’analyse “savante” (auquel se livre Arthur Drexler dans son introduction au recueil des oeuvres de SOM qui parait en 1973).

Il est cependant plus intéressant de noter l’effet d’échelle de plus en plus incertaine de ces façades et l’indifférence croissante entre des dispositions qui peuvent s’appliquer aussi bien pour des tours de bureaux, d’hôtels, de logements…

Les recouvrements de façades entières par des éléments de claustra préfabriqués (comme ceux de l’architecte américain Edward Durrel-Stone) procurent sans doute les effets de brouillage d’échelle les plus complets. Mais dans cette difficulté d’appréciation de l’échelle du bâtiment, certains murs rideaux minces parviennent tout aussi bien à troubler la perception. Ces bâtiments objets, aux dimensions indéterminées, notamment lorsqu’ils sont observé depuis quelque distance ou sur des photos (par exemple le “One United Nations Plaza” de Kevin Roche et John Dinkerloo, New York, achevé en 1976), renvoient inévitablement à des maquettes, et à la remarque de Vincent Scully sur l’architecture de Saarinen.

Ces façades qui renvoient les architectures à la qualité d’objet et évoquent des maquettes marquent en fait le caractère de profonde superficialité de ce modernisme universel. De ce point de vue, la littérature des manuels (sur les murs-rideaux, les bureaux, etc.) constitue la véritable production théorique de cette période. Si on la considère avec sérieux, dans son ensemble, dans sa masse, dans l’accumulation qu’elle propose de détails et d’exemples toujours répétés, de textes descriptifs interchangeables, cette production considérable révèle une véritable théorie de la superficialité essentielle propre à l’architecture moderne à prétention universelle des années 1950-1960. Cette esthétique et cette théorie de la superficialité essentielle n’est rien d’autre, du point de vue de l’architecture, que ce qui correspond à l’exigence publicitaire du moment. La théorie en marche que livre la masse de ces publications est une théorie prête à s’infiltrer et à se diluer dans la réalité jusqu’à y disparaître.

Dans cette conception publicitaire, il ne faut donc pas oublier que l’architecture du “style international” est, par nature et depuis ses origines, un sujet d’exposition et un objet de surexposition, ce qui renvoie aux maquettes et à leur statut réel.

Lorsqu’il conçoit l’exposition inaugurale de 1932 au MoMA (Modern Architecture. International Exhibition) à travers laquelle il va affirmer les caractère d’un “style international”, Philip Johnson met au point un dispositif de présentation de l’architecture qui associe trois types d’objets d’exposition : des maquettes, des “photographies agrandies des bâtiments réels” et des plans (d’après Terence Riley, The International Style, Exhibition 15 and the Museum of Modern Art, New York, Rizzoli / Columbia Books of Architecture, 1992, p. 74).

Dans le dispositif d’exposition, dominent les maquettes et les photos de trois pieds de haut, montées sur panneau, sans encadrement et accrochées avec leur centre au niveau du regard. Les plans, beaucoup plus petits, ont délibérément moins d’importance. C’est donc dans ce dialogue entre maquette et photographies agrandies que se lit et s’institue un caractère fondateur de la modernité de “style international”.

De ce point de vue la section d’architecture de l’exposition 50 ans d’art aux Etats-Unis, Collections du Museum of Modern Art, qui se tient au Musée national d’art moderne à Paris du 2 avril au 15 mai 1955 est encore plus remarquable dans le perfectionnement de ce dispositif démonstratif (selon un type déjà inauguré par Johnson pour l’exposition Mies van der Rohe au MoMA en 1947). Les maquettes (de bâtiments de SOM, de Mies van der Rohe…) sont face à des photos agrandies à l’échelle du mur, se rapprochant d’une échelle architecturale réelle. Comme dans les manuels, sont confrontés l’apparence d’ensemble de l’architecture comme objet et la vue des détails de photos agrandies jusqu’à devenir motif mural. Dans ces dernières, les détails qui comptent sont bien ceux de la façade considérée comme motif, comme le tapis déroulé autour de l’objet-bâtiment.

Dans le numéro 59 de la revue L’Architecture d’Aujourd’hui qui rend compte de l’exposition, on peut effectivement lire :

“La présentation des oeuvres, et en particulier des photographies et maquettes d’architecture, a été faite avec beaucoup de soin et de goût et a permis d’obtenir des effets parfois surprenants(…).” [xii]

La fin – sans doute provisoire – de cette histoire d’une architecture à prétention universelle qui produisit autant d’objets d’une échelle si difficile à apprécier, ces bâtiments qui paraissaient comme de “petits objets qui auraient grandi de façon effrayante” selon les mots de Vincent Scully, peut se comprendre finalement dans une autre exposition concentrée cette fois sur les seules maquettes.

Le second “style international” avait donc produit et entretenu, le plus souvent à son insu, une confusion entre l’objet réel et son modèle réduit, jusqu’à finalement ne plus savoir distinguer ce qu’était l’objet véritable de l’architecture. Tout ceci se lit entre les expositions de maquettes impeccables qui rythment cette histoire, la diffusion des manuels accumulant une profusion de détails et des bâtiments “réels” aux échelles incertaines.

L’exposition qui peut se comprendre comme conclusion se tient en 1976 à New York, organisée par l’Institute for Architecture and Urban Studies à l’initiative de Peter Eisenman. Cette exposition qui a pour titre Idea as Model, ce qui est à la fois “L’idée comme modèle (réduit)” et “L’idée comme modèle (à suivre)”.

En provoquant cette exposition au double sens, modèle réduit / modèle à suivre (maquette / règle), Peter Eisenman reconnaissait bien l’importance du “modèle” (maquette) et son statut d’objet de passage. Cette exposition provoquait aussi, d’une certaine manière, une dernière confusion des genres, à la suite de celle opérée par les grands bâtiments de style international. Mais pour Eisenman et la plupart des autres architectes qui exposaient leurs maquettes en 1976 dans Idea as Model, la confusion était volontaire et utilisée pour sa puissance créatrice, conceptuelle. L’exposition qui contribuait, comme tant d’autres productions de l’époque, à enregistrer et précipiter le déclin de l’architecture moderniste universelle et banale du “style international”, dépassait la confusion entretenue par celle-ci en reconnaissant le champs conceptuel dégagé derrière la minceur et la superficialité des apparences, derrière le jeux des formes sans “consistance”, ou à la “consistance” incertaine.

Dans le texte qui accompagne l’exposition et qui est reproduit dans le catalogue publié en 1981, Richard Pommer note ainsi :

“Lorsque le bâtiment est construit, ou lorsque son existence matérielle vient à définir l’architecture comme ce fut spécialement le cas dans les décennies d’après-guerre, alors les “études d’après hypothèses” sont un embarras. Mais quand les bâtiments paraissent irréels, quand le Beaux-Arts semble faux, ou SOM vide, l’idée et tout ce par quoi elle se manifeste en dessin, maquettes, ou bâtiment, va capter la réalité. C’est à dire, dans les temps de changement radical.” [xiii]

A ce moment, Peter Eisenman avait déjà, dans ces travaux qualifiés de “Cardboard Architecture” renversé le rôle de la maquette : désormais le modèle n’illustrait pas l’architecture, n’en proposait plus une “réduction”. Tout au contraire, le bâtiment devait renvoyer à la réalité conceptuelle et architecturale de la maquette (voir ainsi son projet – “réalisé” – House II, 1969-1970).

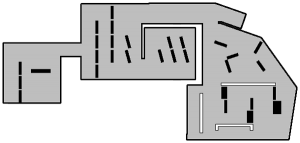

Le travail, artistique, de Didier Marcel (né en 1961) est donc particulièrement intéressant et éclairant au regard de cette lecture architecturale de la modernité universelle et banale qui a façonné une partie de l’apparence contemporaine des villes. Si le travail de Didier Marcel se développe à partir de l’utilisation de procédés multiples, une part importante de son travail consiste en une certaine forme de production et de présentation de “maquettes”. C’est le cas pour l’oeuvre “sans titre” de 1999 présentée dans la salle intitulé “échelle aberrante” au sein de l’exposition Big Bang réalisé à partir des collections du Musée national d’art moderne.

Les maquettes de Didier Marcel sont réalisées à partir de photographies de bâtiments réels, le plus souvent assez banals, par des maquettistes professionnels. Ces maquettes sont placées sur des plateaux motorisés tournants, ce qui leur confère un statut étrange, évoquant la présentation de toutes sortes d’objets : petits objets précieux dans des vitrines de boutiques, automobiles sur les stands des salons ou les showrooms… La mobilité répétitive produite par le plateau tournant déplace le statut de l’objet : celui-ci, en perdant son ancrage “immobilier” pour devenir objet mobile et presque “mobilier”, frappe surtout par son échelle, sa matérialité, la précision de ses détails.

L’oeuvre présentée dans les collections du Musée national d’art moderne est une maquette réalisée d’après une tour d’habitation située au numéro 8 de la rue Boucry dans le XVIIIème arrondissement de Paris, initialement dénommée “Super 18ème”. Il s’agit d’une tour d’habitation de 28 étages (88 mètres) comprenant 500 logements. Conçue par un architecte “Grand prix de Rome”, Jean-Robert Delb, ses façades sont marquées par la répétition de différents types de modules prismatiques qui ferment les balcons entourant chaque étage, tout à fait représentative, dans une version très banale, de la modernité universelle des années 1970. La maquette de Didier Marcel ne reproduit pas exactement le “modèle” (on note trois niveaux en plus sur la maquette) mais ne comporte que l’épaisseur de sa couche de façade : modules des garde-corps des balcons et murs perpendiculaires formant l’épaisseur de ces balcon. Pour le reste, la “maquette” proposée par l’oeuvre de Didier Marcel est vide, occupée seulement à sa base par le mécanisme de motorisation du socle.

Les visiteurs qui se rendent au 8, rue Boucry découvrent dans le hall de la tour une autre maquette de celle-ci, sans doute la maquette de promotion de la tour “Super 18ème” qui précéda la réalisation. Ainsi, après le travail de Didier Marcel, cette tour existe dans trois états différents : maquette de représentation sous vitrine (devant les acheteurs potentiels plutôt que devant le conseil d’administration), réalisation à l’échelle 1 au bord d’un trottoir, et sujet d’une oeuvre les salles du musée, sous une autre forme d’objet maquette qui tourne sur lui même.

Ainsi le parcours de la maquette est bouclé : de la maquette promotionnelle à la maquette conceptuelle en passant par une “réalité” qui n’est déjà plus qu’un prétexte, qu’une sorte d’illusion sur-matérialisée.

Hugues Fontenas, février 2006.