Conférence

Hugues Fontenas, conférence donnée dans le cadre du cycle “Architecture instantanée” organisé par Alain Guiheux à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Val-de-Seine, le mercredi 27 mai 2009.

Image sans regard

2009

Regard mécanique et idéal moderniste

C’est une banalité de rappeler que pour les architectes modernistes des années 1920, qui avaient été aussi fascinés qu’épouvantés par les capacités phénoménales de transformation du paysage qu’avait démontrées au cours de la première guerre mondiale l’univers mécaniste, c’était précisément cet univers de la mécanique, témoin d’une industrie de la production, qui devait constituer, de manière évidente, le paysage d’existence, c’est à dire littéralement d’implantation de leur architecture.

Comme on le sait, ce paysage mécaniste ne constituait pas seulement pour les architectes radicaux un contexte technique, social ou économique : il était bien davantage un état d’esprit matérialisé dans lequel devait s’inscrire toute découverte comme toute exploration (habitation) de l’architecture. L’esthétique même de cette architecture était, de manière ouverte, destinée à être appréciée seulement par un être observateur véritablement libéré des contraintes anciennes sous l’effet de la transformation mécaniste du monde et de lui-même.

Dans ce contexte, une autre banalité consiste à rappeler que l’architecture moderniste ne pouvait être vraiment appréhendée que par un regard transformé et amélioré par la mécanique. Seuls les regards photographiques ou cinématographiques étaient en mesure de rendre compte exactement des réalisations et des qualités essentielles du projet architectural moderniste.

L’architecture moderniste effectivement produite dans cette période et dans cet esprit, bien qu’ayant une présence dans l’univers bien concret de la construction, institue sa réalité dans l’univers graphique de la photo ou du cinéma.

On sait à quel point des architectes comme Le Corbusier, Mies van der Rohe ou Erich Mendelsohn ont prêté attention aux photographies qui allaient être publiées de leurs réalisation : en effet ces photographies étaient la réalisation même. Plus exactement, elles situaient la réalisation dans son véritable cadre esthétique, dans son paysage “naturel” (on pourra se reporter sur ce point aux travaux de B. Colomina).

Le fond photographique constitue bien le paysage d’existence réelle de l’architecture moderniste et ce paysage impose quelques caractères : indépendamment de la question du temps d’exposition, c’est un paysage du cadrage par le viseur,. Cet accessoire de mécanique optique devait appareiller tout être moderniste normalement constitué, tout comme la chambre noire avait accompagné dans les premiers temps de l’ère moderne historique le développement d’une esthétique de la perspective et de la profondeur de champs.

Il faut rappeler que l’esthétique du cadrage par le viseur opère littéralement une mise à plat graphique qui permet à l’architecture de prendre place dans l’univers d’un regard mécanisé, d’une vision par l’impression ou par la projection qui culmine au début du XXème siècle.

Cet univers esthétique où s’imposent les modes de la visée, du cadrage et du montage est celui qu’exploreront et théoriseront des artistes comme Lissitzky, Rodchenko ou Moholy-Nagy (ces artistes qui sont bien à la fois des pionniers de la photographie et de la typographie modernistes).

Voilà pourquoi il est toujours étrange de trouver aux abords de quelques réalisations majeures de l’architecture moderniste, comme la villa Savoye ou le fac-similé du pavillon de l’Allemagne de Mies van der Rohe à Barcelone, des étudiants en architecture studieusement installés pour dessiner au crayon de belles vues. Cette manière d’observer l’architecture moderniste relève plutôt d’un profond malentendu, sinon d’un total contresens.

Pour bien comprendre l’architecture moderniste, il faut la photographier, la filmer, ou plus simplement regarder les photographies de Francis R. Yerbury ou un film comme The City (1939 ; réalisé par Ralph Steiner et Willard Van Dyke, sur un scénario de Pare Lorentz ; commentaires de Lewis Mumford ; musique de Aaron Copland).

“La publicité est sur le point de remplacer l’architecture. (…) C’est un fait acquis que les bâtiments commerciaux n’ont plus désormais de façade architecturale, leur peau est seulement l’échafaudage pour des signes publicitaires, des enseignes et des panneaux lumineux. Le reste ce sont des fenêtres.”

(Dietrich Neumann, Architecture of the night, The illuminated Building, Munich/Berlin/Londres/New York, Prestel Verlag, 2002, p. 38)

En faisant, en 1927, ce constat plus désabusé qu’enthousiaste, l’architecte Hugo Häring pensait évidemment aux 3 000 publicités lumineuse qui étaient recensées à ce moment dans les rues de Berlin. Mais il décrivait surtout, sans le savoir encore, les projets qu’un autre architecte ami, dont il partageait l’atelier d’Arm Karlsbad à Berlin depuis 1921, allait élaborer l’année suivante. Dans ses projets de 1928 pour le magasin Adam à Berlin et pour l’immeuble commercial Brenninckmeyer à Stuttgart, Ludwig Mies van der Rohe mettait en effet au point une architecture radicale de l’enveloppe comme écran graphique, à la fois enseigne et éclairage urbain. Dans ces projets, la façade n’était soigneusement dessinée que pour servir de surface d’écriture lumineuse.

Cette recherche d’une architecture graphique marque l’aboutissement, dès 1928, du positionnement esthétique de l’architecture moderniste dans l’univers photo/cinémato-graphique.

Mies van der Rohe est d’ailleurs l’un des architectes qui vont intégrer toutes les possibilités du cadrage et de la visée photographiques : l’usage généralisé des photomontages en est le signe principal, mais son obsession de la maîtrise des photos qui paraîtront du pavillon de Barcelone relève de la même démarche.

Les montages de Mies van der Rohe ne sont pas seulement des représentations : ils sont des outils conceptuels qui initient le mouvement de montage graphique que doit être l’architecture comme espace de projection lumineuse et de cadrage.

Dans les projets de maisons et de quelques équipements qu’il étudie à la fin des années 1920 et au cours des années 1930, les paysages extérieurs cadrés et les plans-parois intérieures sont comme équivalents : tous ces écrans proposent des projections. Les parois vitrées qui ouvrent sur l’extérieur proposent une séparation radicale d’avec celui-ci : elles sont des surfaces sur lesquelles doivent venir se projeter des images parfaitement cadrées (par les plans horizontaux et verticaux). Comme tout bon écran de projection à l’époque, ces écrans sont équipés de rideaux qui en sont des compléments essentiels : lorsque la projection est finie, lorsque le spectacle du paysage-image doit cesser, il suffit de fermer le rideau.

Dans l’univers esthétique mécaniste qui est la réalité visuelle de l’architecture moderniste, l’apparence nocturne et la présence publicitaire sont évidemment deux facteurs déterminants : facteurs indissociables et révélateurs des enjeux de libération qui sont les moteurs de l’affaire en cours. Car dans cette première phase moderniste, l’objectif est la libération, le dépassement.

Dans cette perspective de conquête et de déplacement, la théorie de la “lichtarchitektur” définie par l’ingénieur électricien Joachim Teichmüller (1866-1938) à partir de l’exposition organisée à Düsseldorf en 1926 est d’importance car elle confirme la libération “spatiale” moderniste. La lumière artificielle contribue à une nouvelle construction de l’”espace” conçu comme un univers d’existence littéralement inabordable par les générations précédentes, sans aucune attache traditionnelle possible.

Comme le note Dietrich Neumann dans son livre sur l’”Architecture de la nuit” :

“La nouvelle technologie de la lumière semblait offrir le moyen de dépasser les structures traditionnelles, et la ville nocturne fut envisagée comme la scène du dernier acte libérateur dans le Projet Moderne.”

(Dietrich Neumann, Architecture of the night, The illuminated Building, Munich/Berlin/Londres/New York, Prestel Verlag, 2002, p. 40)

La publicité, par le renvoi aux règles du graphisme (visée, cadrage, montage) complétait ce dispositif libérateur. Il n’est donc pas surprenant que les réalisations les plus radicales du modernisme soient alors à trouver dans les immeubles commerciaux ou dans les pavillons des grandes expositions plutôt que dans des maisons trop liées à un univers de l’habitat par essence trop endormi.

La publication en 1929 du livre d’Arthur Korn, “Le verre dans l’architecture moderne”, témoigne de cette réalité moderniste puisqu’il constitue autant un recueil de références de constructions en verre que des possibilités d’utilisations de l’éclairage artificiel, notamment dans les exemples commerciaux (grands magasins, boutiques).

Les scènes de la consommation

Dès le début des années 1960, Marshall McLuhan, qui publie “La Galaxie Gutenberg” en 1962, émet comme l’hypothèse fameuse selon laquelle à l’ère purement visuelle de l’imprimerie, succèderait une ère audio-tactile correspondant aux nouveaux mass-médias et aux phénomènes de consommation.

Si cette période correspond à une affirmation de principes architecturaux modernistes issus des années 1920 et 1930 c’est parce que la question de l’effort ou du déplacement libérateur ne pèse plus. La “société de consommation” est par essence libérée. Elle est un univers dans lequel tous les déplacements sont autorisés et indispensables, sans entrave, dans un mécanisme nouveau de pure circulation parfaitement fluidifiée.

L’architecture moderniste qui s’affirme dans cette univers de circulation généralisée, si elle reprend des caractères du premier modernisme des années 1920, opère néanmoins des glissements esthétiques sensibles qui correspondent à la reconnaissance de la rupture esthétique que McLuhan essaie de qualifier.

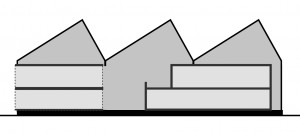

Façades détaillées

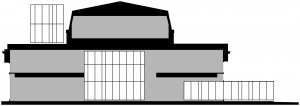

L’un de ces glissements concerne la vision nouvelle des façades et la généralisation des “façades rideaux”.

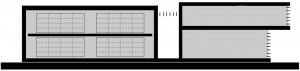

Les manuels d’architecture qui sont publiées en abondance pendant cette période, principalement en Allemagne et aux Etats-Unis, témoignent d’un univers conceptuel dans lequel toutes les grandes questions traditionnelles (plans, distribution, choix techniques…) sont réglées par avance dans une gamme restreinte de solutions interchangeables.

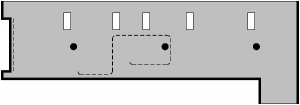

La sur-définition de l’organisation intérieure des bâtiments, la codification fonctionnelle parfaite aboutit rapidement à résoudre par avance les questions de planification habituelles, et notamment la définition du plan. Rien ne ressemble plus à un plan d’immeuble de bureaux des années 1950 ou 1960 que le plan de n’importe quel autre immeuble de bureau.

Seuls comptent désormais certains détails pour différencier des bâtiments autrement identiques : l’étude architecturale réelle quitte la globalité de l’édifice, son organisation générale en plan ou en volume, pour se concentrer sur des épaisseurs de l’ordre de quelques centimètres.

On voit ainsi se répandre dans les livres sur les bâtiments de bureaux de cette époque les coupes très détaillées et nombreuses sur les murs-rideaux, alors que les plans de l’édifice sont parfois très schématiquement illustrés.

Cette nécessité du détail correspond à un changement profond du regard porté sur l’architecture et des “images porteuses”. Le travail architectural change alors souvent d’échelle : il ne s’agit plus tant d’avoir une idée générale nouvelle, d’inventer une forme de bâtiment, que d’être capable de traiter dans une grande cohérence et clarté visuelle de nombreux petits détails, dans un registre très pré-défini par les contraintes techniques (du bâtiment et du marché immobilier).

Ainsi, le commentaire, plus tardif, d’Arthur Drexler à propos du bâtiment de la Marine Midland Bank de SOM, (Gordon Bunshaft, New York, 1967) est révélateur de la question centrale du détail et de la façade comme somme de détails :

“La “fonction” du bâtiment est déclarée similaire à celle d’un emballage; ce qui est offert est un produit : des portions d’espace. Marine Midland est ainsi un produit dans un emballage de verre et d’acier si plat qu’il semble davantage imprimé que construit. Si la tour MBA ressemble à une maquette d’architecture, la peau du Marine Midland le fait se rapprocher de la peinture récente, peut-être des travaux de Ad Reinhardt, aussi bien que du design graphique de par ses contrastes de verre brillant teinté-bronze de métal noir-mat qui ressemblent à une sérigraphie sur du papier glacé. (…)

Les détails sont essentiels pour ce bâtiment, mais à une exception, on peut dire qu’ils consistent en leur propre absence : aucun élément de la façade ne dépasse de plus d’un demi-pouce. Le détail qui s’impose en tant que tel est un meneau en retrait au centre de chaque colonne qui fait que la surface plate de chaque côté est lue comme un seul élément incorporant les fenêtres, et encore, l’extrême finesse du meneau (3 pouces de large) comme les panneaux de verres et les joints d’assemblage, affirment une affinité sous-tendue avec le baukunst.”

(A. Drexler, in Alex Menges, SOM: Architecture of Skidmore, Owings & Merrill, 1963-1973, New York, Architectural Book Publishing Co., 1974, p. 20)

Dans un vision généralisée de l’emballage qui englobe tous les objets visuels échangeables, la façade consacre désormais de manière radicale son statut d’écran graphique acquis dès les années 1920 : devenue véritable centre du projet architectural, elle est à la fois une solution et un emblème. Sur cette façade, et tout particulièrement sur les façades des immeubles commerciaux, se focalisent toutes les contraintes techniques et architecturales : isolation phonique et climatique ; module de partition intérieure ; image d’une architecture et des activités qu’elle contribue à publi(cit)er autant qu’à abriter.

Dans la production commerciale, l’importance architecturale des murs-rideaux et l’importance parallèle des détails constructifs de très petite échelle pour la mise au point de ceux-ci, et donc de l’essentiel du dispositif esthétique de l’architecture du second “style international”, se lit à travers un ensemble conséquent de manuels pratiques :

1955 . James Marston Fitch, The Curtain Wall.

1956 . Franz Hart, Skelettbauten, Munich, Georg D.W. Callwey.

1957 . Edward Mills, Curtain Walling, Londres.

1958 . William Dudley Hunt Jr., The Contemporary Curtain Wall: its design, fabrication and erection, New York, F. W. Dodge.

1961 . Rolf Schaal, Vorhang Wände, Munich, Georg D.W. Callwey.

1962 . Rolf Schaal, Curtain Walls, Design Manual, New York, Reinhold.

1965 . Konrad Gatz (dir.), Aussenwandkonstruktionen, Munich, Georg D.W. Callwey.

1967 . Konrad Gatz (dir.), Curtain Wall Construction, New York, Frederick A. Praeger.

De nombreux critères caractérisent cette production théorique des manuels à destination des architectes concepteurs de murs-rideaux et autres façades minces : profusion des dessins techniques et des photographies ; caractère répétitif et fortement ennuyeux du texte. Mais il est un critère des plus caractéristiques, c’est l’absence quasi généralisée de considération esthétique alors même que la perception / consommation de la façade est au centre de toutes les attentions.

Ainsi dans la conclusion du texte d’introduction du livre publié en 1958 par William Dudley Hunt Jr., consacrée au futur du mur-rideau, les caractères du “mur-rideau idéal” sont résumés dans un tableau comprenant 22 critères. L’”apparence” est le 20ème critère (avant l’entretien et le prix) et après le poids, l’isolement, le contrôle de moisissure, la ventilation, la manutention, etc.

Et pour ce qui est l’apparence de ce “mur-rideau idéal”, il est simplement noté :

“Pas d’ondulation, pas trop réfléchissant, grande variété de textures et couleurs, autonettoyant, attractivité générale.”

(William Dudley Hunt Jr., The Contemporary Curtain Wall: its design, fabrication and erection, New York, F. W. Dodge, 1958, p. 11)

Et dans le chapitre consacré aux “Fonctions” du mur-rideau, William Dudley Hunt Jr. énonce 6 fonctions principales (dans l’ordre : “protection contre les précipitations”, “protection contre le vent”, “protection contre le feu”, “protection contre la température”, “contrôle de la condensation”, “réservations pour la lumière et la vue”) ainsi que des “fonctions autres” regroupées dans un tableau de 17 entrées. L’”apparence esthétique” constitue le 16° et avant-dernier point de ces “fonctions autres”, juste avant “Conservatisme et conventionalité du client.” (William Dudley Hunt Jr., op. cit., p. 35).

Plateaux libres

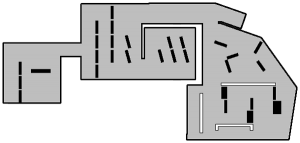

L’autre glissement esthétique, qui correspond à la consécration de la façade comme emballage graphique surdessiné, est lié au remplacement de l’espace intérieur moderniste articulé des années 1920 par un type nouveau de volume ouvert qui est celui du plateau. Scène privilégiée de la culture de la consommation, l’architecture américaine des années 1950 et 1960 démontre tout particulièrement cette institution du plateau. Le plateau dont il est question est un dispositif fonctionnel mais également visuel. Plus précisément, il est un dispositif de fonctionnalité optique et publicitaire. S’il est certes un dispositif de contrôle dans l’espace de production du bureau ou de l’atelier, issu de l’industrie du temps de guerre, il est d’abord un espace de (dé)monstration publicitaire.

L’agence de photographie de Ezra Stoller réalise ainsi des images saisissantes de ces plateaux presque infinis, généreusement et uniformément éclairés, sur lesquels tout peut circuler, glisser sans retenue…

Mais ce qui circulera surtout est bien un regard particulier. Les images de Stoller ne révèle pas seulement, comme les clichés des années 1920, un placard publicitaire, un graphisme. Elles révèlent bien davantage une ambiance, une atmosphère : celle de l’organisation des affaires, de la joie de la consommation, de la multitudes des échanges, d’un bonheur de la pure circulation dans un univers esthétique qui aurait enfin trouvé cette cohérence et cette unité tant recherchées par les avant-gardes historiques.

Le plateau est par essence atmosphérique plus que simplement visuel et son modèle est bien le plateau des studios de cinéma ou de télévision au moment où ceux-ci deviennent les centres de production des références esthétiques universelles.

Ce glissement esthétique vers la qualité atmosphérique du plateau, qui croise évidemment les observations de McLuhan, ne concerne pas, à l’ère de la consommation généralisée, que les lieux du travail et du commerce.

La “maison”, ou ce qui est encore annoncé comme tel, devient également plateau. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple américain, le fameux programme des “Case study houses” fournit une collection de plateaux, parfois photographiés ou filmés comme tels avec soin, mannequins ou acteurs à l’appui. Le succès des meilleurs plateaux conçus par Pierre Koenig ne se dément ainsi pas.

Combiné à la sur-définition de la façade ultra-mince, cette conception du plateau correspond à la mise en place d’un véritable dispositif architectural qui signale la disparition des distinctions anciennes relevant de la typologie programmatique ou urbaine. De ce point de vue, les “Case study houses” ne sont pas des maisons. Ces réalisations correspondent à des mécanismes (outils / machineries scéniques) de monstration qui dépassent les divisions typologiques et programmatiques anciennes pour ne plus relever que d’un seul modèle transversal : la zone de pur échange et de passage de la consommation triomphante. Elles sont d’abord des plateaux d’expression scénographique, c’est à dire très exactement des “show-rooms”. Dans ce contexte, maisons, bureaux, aéroports ou centres commerciaux relèvent d’une même famille architecturale.

La question des caractères et des enjeux du “show-room”, en tant que catégorie architecturale, est d’ailleurs essentielle et mériterait d’être abordée d’un point de vue théorique transversal, indépendamment de son implication strictement commerciale. Dans tout l’appareillage théorique, critique et historiographique de l’architecture moderniste, il manque une analyse profonde du “show-room” comparable aux analyses innombrables des “raum plan” ou autres dispositifs du supposé ”espace” moderne.

Le glissement généralisé de l’espace photo / cinématographique des années 1920 vers le plateau du “show-room” dans les années 1950 avait en fait été préfiguré par ceux qui s’intéressaient plus particulièrement aux vertus esthétiques des zones commerciales modernes. En quelque sorte, la théorisation, selon des critères esthétiques relevant des avant-gardes, de la “show-window” (de la vitrine commerciale), effectuée dans les années 1920 et 1930 par quelques artistes et architectes précède la consécration du “show-room” comme plateau idéal.

La conception esthétique de la “show-window” butait le plus souvent sur l’ambiguïté entre profondeur (la boutique dans laquelle il fallait rentrer) et surface de projection (l’écran de la fenêtre), c’est à dire sur une ambiguïté entre la portée du regard et l’élan de l’observateur. Avec la généralisation du “show-room” une expérience esthétique plurielle est donc possible qui correspond au fait d’être dans la “vitrine”, d’y participer autant que de l’habiter.

Dans l’univers de la consommation, l’ambiance atmosphérique du plateau “show-room” permet d’observer et d’être observé, de s’observer en tant qu’observateur et autres figures du genre…

Et l’on sait que l’époque produira quelques plateaux atmosphériques exceptionnels, sur le versant psychédélique du consumérisme comme l’Electric Circus, célèbre discothèque à New York à la fin des années 1960 avec son décor de projection “Ultramédia” conçu par Anthony Martin, ou comme le pavillon Peps-Cola de l’”expo’ 70” à Osaka conçu par les membres de E.A.T..

Avec le “show-room” généralisé, qui correspond à la nécessite du premier consumérisme d’exposer des “signes extérieurs”, l’image et de la regard sur et de l’architecture participent d’un registre esthétique qui appartiennent encore à la visée et au cadrage mais pour lequel l’observateur est lui-même objet et sujet du montage.

Le mode de vie du consommateur inclut un mode de regard et d’exposition au regard auquel participe l’architecture généralisée du show-room.

Automation : Harvard Business School et situationnisme.

John Diebold (1926-1995) fit des études d’ingénieur puis surtout de commerce, obtenant un Master à la Harvard Business School.

Le Diebold Group, firme de consultants qu’il fonda, conçut et vendit en 1961 à la Bowery Savings Bank de New York un réseau électronique de liaison de tous les comptes : grâce à ce réseau premier du genre, les clients et employés de la banque pouvaient connaître en temps réel la situation de leurs comptes et ce dans n’importe quel guichet. Ce type de proposition correspondait aux recherches dans lesquelles Diebold s’était engagé dès ses études à la Harvard Business School alors qu’il intégrait le “Research Group on Automatic Control Mechanisms”.

A la suite de ses travaux au sein de ce groupe, Diebold devait publier en 1952, le premier et le plus important de ses 12 livres intitulé Automation , The advent of the automatic factory.

Dans ce livre d’économie d’une portée historique, John Diebold transpose d’abord dans l’univers général de la production et des échanges le terme d’automation, réservé jusqu’alors à des aspects particuliers de la mécanique. Il entend surtout esquisser les transformations profondes du monde des affaires qui pourraient résulter de la généralisation de machines automatiques et, surtout, de la “manipulation automatique de l’information” (“Automatic handling of Information”).

Ce dernier point, auquel Diebold consacre un chapitre entier, est fondamental dans la conception de la notion d’automation. Envisageant les transformations sociales accompagnant le phénomène d’automation des milieux économiques, Diebold note :

“Dans l’usine du futur, des mécanismes de contrôle surveilleront le fonctionnement des machines de fabrication. Des dispositifs de manutention automatique pourront non seulement déplacer la pièce de machine à machine, mais assureront le chargement de la pièce dans la machine et l’extraction de la pièce terminée. Des dispositifs avec plus d’acuité que nos propres organes sensitifs alerteront le système de contrôle de difficultés qui se poseraient dans ces opérations de routine. Ce que cela signifie, c’est que dans une large mesure les emplois dans lesquels le travailleur est lié au rythme de la machine seront pris en charge par d’autres machines. Le travailleur sera libéré pour les travaux permettant de développer ses propres capacités humaines.”

(J. Diebold, Automation, 1952, p. 162.)

Dans ce modèle de pensée technique progressiste, le constat de la faiblesse des organes sensitifs propres du corps humain au regard de la performance des dispositifs de contrôle automatiques est présenté comme une sorte de libération supplémentaire. Pour Diebold, s’ouvre aux Etats-Unis, comme presque simultanément pour les penseurs situationnistes en Europe, l’ère de l’homme épanoui intellectuellement, livré à des occupation supérieures : “upgrading of labor” (élévation du niveau de travail) ou loisir, forme aboutie de la consommation.

L’ère de l’automatisme généralisé qui s’ouvre en 1952 avec la parution de la prophétie de John Diebold ne concerne pas seulement une nouvelle organisation de la production et des échanges avec l’apparition d’une division complémentaire qui laisse sa pleine liberté de consommation à l’homme supérieur du loisir.

La division que promet Automation est également une division du regard, du phénomène d’observation.

A l’automatisation des activités correspond en effet la mise en place du “remote control” (contrôle déporté) qui est est un des éléments essentiels de l’univers du traitement automatisé de l’information avec le “feed back”.

Un des détails architecturaux les plus significatifs et distinctifs qui se généralise effectivement au cours des années 1950 et 1960 est le “tableau synoptique”. Le grand immeuble appareillé, doté des organes de contrôle automatiques et à distance qui sont aujourd’hui des composants vulgaires de tout édifice, intègre à partir de ces années la salle ou le pupitre destiné à recevoir les organes de cette observation déportée et interne de l’objet architectural (voyants, avertisseurs sonores, tableaux lumineux, écrans vidéo…). Le tableau synoptique devient un nouveau support de réception de l’architecture, un nouveau référent esthétique témoin de l’ère du “remote control”.

Certains architectes vont d’ailleurs prendre soin de mettre en scène, d’une manière qui sera aussi spectaculaire que vouée à une imminente disparition, ces tableaux synoptiques.

Ainsi Jean Ginsberg élabore pour l’immeuble de logements qu’il construit en 1960 boulevard Lannes à Paris, un hall majestueux où le décor associe relief de Victor Vasarely et tableau synoptique du gardien.

Les dispositifs de “remote control” affectés au bâtiment, application architecturale du phénomène de l’automation généralisée selon Diebold, proposent deux évolutions fondamentales du point de vue du regard sur l’architecture et de l’image de l’architecture.

La première concerne une construction désormais reconnue comme complexe dont les organes, sous auto-surveillance permanente, sont capables de rendre compte à des observateurs distants. Cette capacité d’auto-observation avait déjà fasciné Le Corbusier dans les années 1930 lors de son premier voyage aux Etats-Unis :

“Il y a, de plus, la centrale de contrôle : l’oeil qui voit tout, le cerveau qui perçoit tout, “la centrale nerveuse” comme ils l’appellent. C’est, quelque part, une cage de verre, avec un homme dedans, un vaste tableau noir devant lui, couvert d’innombrables pastilles muettes, mais dont celle-ci ou celle-là s’éclaire parfois de rouge ou de vert ou de jaune. On m’a expliqué le mécanisme; je l’ai oublié. Le principe c’est ainsi : partout dans le gratte-ciel serpentent indéfiniment des “témoins”, tuyauteries subtiles munies d’appareils sensibles à la température. Celle-ci augmente-t-elle de quelques degrés au-dessus de la normale, une pastille s’allumera au tableau, une sonnerie s’éveillera. Le lieu est instantanément connu. Le téléphone marche; l’alerte est donnée. Des hommes s’y rendent par les secrets organes de service ménagés pour cela. Cette cage de verre est diabolique.”

(Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches, Paris, Librairie Plon, 1937, p. 86-87)

La seconde concerne le détachement d’une certaine forme de la vision mécaniste telle qu’elle avait existé jusque dans les années 1920. C’est en effet la fin de l’ancienne esthétique optique mécaniste qui supposait un cadrage par le viseur,

Nous ne sommes plus , avec la généralisation du “remote control” et de la vidéo, dans l’esthétique du viseur, cet appareillage optique qui permettait le cadrage en mécanisant l’oeil de l’observateur. Nous sommes dans l’esthétique de l’écran de contrôle séparé de l’optique de saisie, de la déportation de l’observation et de l’observateur. Ces deux dispositifs sont désormais dissociés. Il appartiennent à des univers géographiques et temporels possiblement différents.

Ainsi, les années du triomphe du modernisme dans le second style international de l’ère de la consommation correspondent à un changement de registre esthétique considérable. Le passage de l’esthétique du viseur optique direct à l’écran de contrôle déporté mérite bien d’être considéré d’un point de vue esthétique davantage qu’il ne l’est. Avec ce changement, qui correspond à la naissance de l’univers dans lequel nous sommes toujours, tout relève désormais du doute et de la levée de doute, notion essentielle dans les opérations de surveillance à distance.

L’observation déportée et automatique (auto-centrée) de l’architecture permise par les multiples capteurs sensoriels (thermiques, sonores, visuels, tactiles…) dont sont équipés la quasi totalité des bâtiments constitue ainsi un champs esthétique spécifique qui dépasse les anciennes catégories établies dans la vision mécaniste des premiers âges modernistes.

Publié en 1998 par Bruno Latour et Emilie Hermant, le livre “Paris ville invisible” rendait compte de quelques modes d’observation d’une ville qui reposaient sur des dispositifs qualifiés d’“oligoptique”, ceux d’une optique diffuse mais omniprésente, indispensable à l’existence même du milieu observé.

Statistiques et levées de doutes.

En octobre 2001, s’ouvrait au ZKM, Centre pour l’art et les médias de Karlsruhe, l’exposition CTRL [SPACE], Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother organisée par Thomas Y. Levine, Ursula Frohne et Peter Weibel.

Cette exposition entendait établir un panorama général sur les dispositifs d’observation et de surveillance dont la portée esthétique, indépendamment des implications sociales, économiques et politiques, avait déjà été relevée dans le cadre de multiples expositions et manifestations.

Comme son titre l’indique bien, l’exposition du ZKM ainsi que l’imposant catalogue qui l’accompagnait faisaient une large part aux lectures politiques et sociales des dispositifs de “remote control”, ceux-ci étant placés dans la perspectives des modèles du contrôle carcéral largement analysés depuis les travaux de Foucault.

Ce faisant, cette approche négligeait un aspect pourtant extrêmement singulier de cette généralisation de l’observation à distance qui relevait d’un phénomène de convergence intrinsèque au courant global de l’automation.

Si les les phénomènes de convergence sont des éléments reconnus dans les domaines techniques ou économiques, ces phénomènes méritent également d’être observés dans le domaine de l’esthétique et tout particulièrement pour ce qui concerne le regard porté sur et, désormais, par l’architecture. Il est entendu en effet que toute construction dispose maintenant de ses capacités sensorielles embarquées, marque d’indépendance au regard des capacités d’observation externes.

Il n’est en effet pas inutile de remarquer que dans l’univers de l’esthétique distanciée qui s’établit avec la séparation du viseur et de l’écran de contrôle vidéo, le concepteur architecte simulant l’architecture sur son écran ou le superviseur observant le bon usage ou le bon fonctionnement des organes sensibles d’un bâtiment sont finalement dans la même position, dans le même rapport esthétique à l’objet architectural (même regard par rapport au même type d’images). Cette convergence des modes de regard, entre le regard anticipateur de la simulation et le regard déporté de l’utilisation à distance est un phénomène suffisamment important pour être noté. Il reprend, sur un autre mode, la prévision de McLuhan quant à la fin de la domination du visuel. Pour l’architecture, cette convergence des modes de regard renvoie comme à une ère d’avant la naissance des outils modernes de projet qui avaient justement effacé la continuité entre la représentation de la conception et la réalité du construit.

Mais cette convergence n’est recevable que dans la distance de l’automation du “remote control” et ceci renvoie à un autre phénomène peut-être plus conséquent encore : celui de la perte des images qui ne rencontreront jamais de regard.

Ce que Diebold pressentait dès 1952, c’est que dans l’univers du contrôle à distance, les données auto-enregistrées des dispositifs ne sont décodées, visualisées qu’en cas de “difficultés qui se poseraient dans ces opérations de routine”. En d’autres termes et pour ce qui concerne l’univers esthétique du mode de regard sur l’architecture qui nous intéresse, seule la nécessité de “levée de doute” correspond à l’obligation de regarder des images qui pourront autrement se diluer complètement.

Si le déploiement considérable de tous les capteurs, notamment visuels, qui équipent les bâtiments propose comme un miroir du déploiement des logiciels de simulation, le plus fascinant demeure la perte latente des images, l’effacement programmée des données. Il ne s’agit pas tant d’entrevoir derrière le capteur ou la caméra l’oeil d’un Big Brother, mais de savoir au contraire qu’il n’y a aucun regard, aucun observateur, que ces images innombrables, ces données multiples, enregistrées pour une semaine, quinze jours ou pour une éternité très relative ne seront jamais regardées, jamais décryptées, qu’elles seront perdues dans les profondeurs d’une mémoire aveugle.

A l’esthétique mécaniste de l’homme de l’âge industriel du premier modernisme, a succédé de manière douce, une esthétique littéralement sans destinataire, sans destination aucune, et ce dans un univers de parfaite convergence entre mode de production et mode de consommation.

Ce phénomène de confinement des images et du regard est sans doute à mettre en parallèle en rapport avec la profusion relativement récente, dans l’univers architectural, d’un autre type d’images relevant d’un registre esthétique différent : celui des graphes, schémas et diagrammes de nature statistique.

Ce type d’images, issu directement de l’univers mathématique et des modes de représentation usuels des sciences économiques, construit également un univers esthétique vertigineux. Il faut rappeler que dans les années 1950, et précisément dans les manuels consacrés à la conception des ensembles commerciaux, que ce type d’image s’introduit dans l’esthétique architecturale : diagrammes des zones de chalandise des centres commerciaux, schémas d’écoulement des flux de circulation, etc. Au début de la guerre froide, dans ses études d’aménagement urbain, Ludwig Hilberseimer transposait déjà littéralement ces données statistiques en outils de formalisation urbaine avec la disposition projetée des centres de peuplement selon le périmètre de contamination supposé d’une explosion nucléaire…

L’évolution récente montre seulement une transposition d’un type d’image documentaire, analytique et informatif à un type d’image participant véritablement d’une construction esthétique dans un univers de convergence numérique.

Dans son ouvrage de 1990 consacré à “L’Art de l’observateur”, Jonathan Crary a montré qu’au delà des questions liés à la maîtrise des appareillages et phénomènes optiques, la constitution de l’observateur moderne avait supposé, dans la première moitié du XIXème siècle, la constitution d’un “sujet” observateur, l’expérience visuelle étant désormais clairement située dans un corps subjectif particulier. La conception de l’esthétique mécaniste moderniste s’inscrivait bien dans cette perspective, avec la constitution d’un sujet appareillé, seul récepteur des images nouvelles.

La multiplication des images sans destinataire aucun, ne marque pas tant la fin de cette construction que sa relativité. Des “sujets observateurs” sont évidemment de plus en plus nombreux à se construire à mesure du déploiement considérable des modes d’observation. Simplement, à côté des univers esthétiques liés ces sujets observateurs, il convient de considérer un autre univers esthétique parallèle, celui d’une esthétique sans destinataire.

Concevoir une architecture aujourd’hui, revient donc en partie à élaborer (dans le virtuel ou le présent) des images, à concevoir des dispositifs visuels et des ambiances qui ne croiseront jamais aucun regard, qui n’envelopperont jamais personne et qui pourtant existeront dans une mémoire sans fond ni aucun référent. Cette perspective esthétique vertigineuse, cette chute sans fin des regards et des images, est un champs esthétique primordial qui nous échappe encore. Et cette échappée est le fondement même de cette esthétique.

Hugues Fontenas, mai 2009.